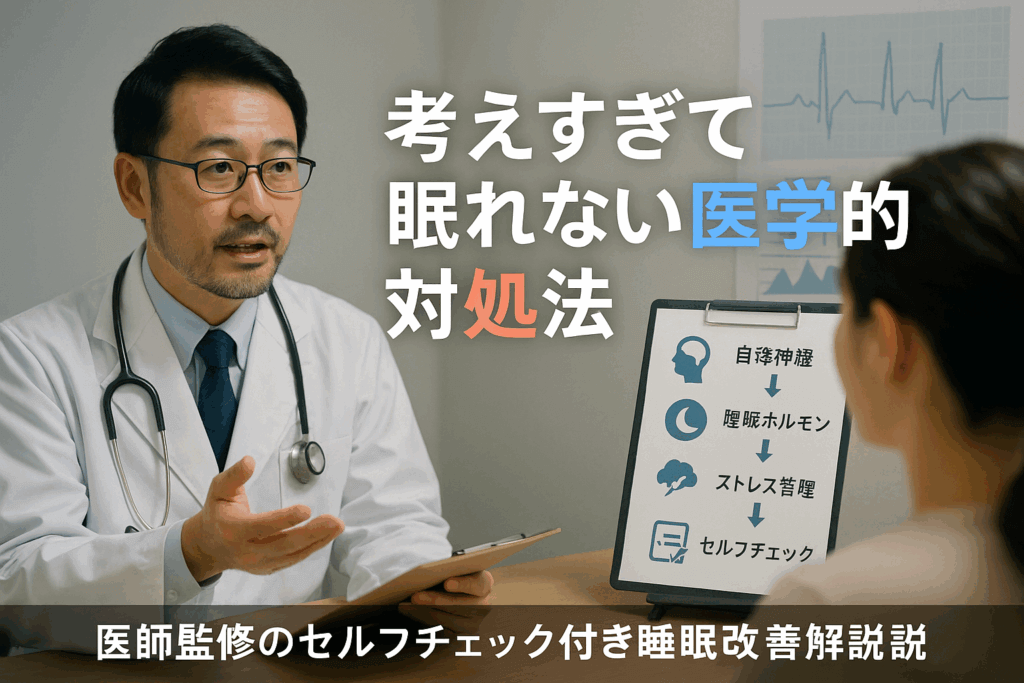

夜になると頭の中で思考が止まらず、「また眠れない……」と悩んでいませんか?実は、【成人の3人に1人】が「考えすぎて眠れない」経験をしていると言われており、慢性的な睡眠障害は仕事の集中力や日常の幸福感にも大きな影響を及ぼします。

最近では、国際的な診断基準であるICSD-3やDSM-5にも「思考過多が睡眠障害を引き起こすメカニズム」が明記され、不安やうつ、自律神経の乱れ、生活習慣まで幅広い要素が関与することが科学的に証明されています。特にストレスを感じると脳内で分泌されるコルチゾールの値が上昇し、入眠までに必要なリラックス状態が保てなくなることも報告されています。

「自分ももしかしたら深刻な状態かもしれない」「相談すべきタイミングが分からない」と感じている方も多いはず。実際、ふたつ以上の要因が重なると問題が長期化しやすい傾向があります。

そんな不安や疑問をひとつずつ解決するため、本記事では医学的根拠に基づいた最新データや、公的機関が公表する診断指標、さらにエビデンスのあるセルフケア法や専門家の実際の体験例まで網羅的に解説します。

今の「眠れない悩み」を正しく理解し、自分に合った対策がきっと見つかります。最初の一歩を、一緒に始めてみませんか?

- いろいろ考えすぎて眠れない原因とは身体・心のメカニズム – 医学的根拠に基づく深掘り解説

- 症状のセルフチェックと重症度判定 – アテネ不眠尺度・簡易診断フロー付

- 即効性のあるセルフケア12選+α – 医学的エビデンスと実体験を徹底比較

- 薬・漢方・サプリのすべて – 安全な選び方と注意点を専門医が解説

- 医療機関の選び方と検査・治療の流れ – 専門医が教える正しい受診戦略

- よくある質問と悩みに専門家が回答 – 再検索・知恵袋系の疑問もカバー

- 体験談と症例集 – 実際に克服した人・専門家のリアルな声

- オリジナル診断フローと対策カスタマイズガイド – あなたに最適な方法がわかる

- 信頼性を高める公的データや専門家監修・最新トレンド情報

いろいろ考えすぎて眠れない原因とは身体・心のメカニズム – 医学的根拠に基づく深掘り解説

睡眠障害の国際診断基準(ICSD-3・DSM-5)から見る「いろいろ考えすぎて眠れない」の定義と位置付け

ICSD-3やDSM-5では、思考が止まらず眠れない状態は「不眠症」や「睡眠関連障害」の一つに分類されます。こうした状態では、寝つきが悪いだけでなく、夜中に目覚めて再び眠れなくなることも多いです。現代社会で増えている「いろいろ考えすぎて眠れない」は、単なる一過性の不調ではなく、慢性的なストレスや心理的負担が背景にあることが専門家によって指摘されています。

不眠症や睡眠関連障害との違い・重複ポイントの整理

| 観点 | いろいろ考えすぎて眠れない | 不眠症 | その他睡眠障害 |

|---|---|---|---|

| 主な症状 | 思考・不安の暴走 | 入眠困難・中途覚醒 | 睡眠時無呼吸など |

| 共通点 | 睡眠不足・日中眠気 | あり | 一部重複 |

| 誘因 | 精神的ストレス | 環境・医学的疾患 | 身体疾患・薬剤等 |

このように、思考過多で眠れない状態は精神的要因の強さが特徴です。不眠症はより広範な原因を持つ一方、実際には症状が重複するケースも少なくありません。

慢性的な思考過多が睡眠に及ぼす影響に関する最新研究データ

慢性的な思考過多が睡眠に悪影響を及ぼすことは、多数の研究で裏付けられています。とくに、悩みや不安が長期間続くと、脳は常に高い覚醒状態に置かれ、寝つきが極端に悪化します。最新の論文でも、思考過多が睡眠障害全体の約30%以上に関与していると報告されており、心身両面での早期対応が重要とされています。

精神的要因(うつ病・不安障害・ADHD・HSP)が睡眠の質を低下させるプロセス

精神的な課題を抱える方々は、夜間に思考がコントロールできなくなりやすい傾向があります。とくにうつ病や不安障害、ADHD、HSP(繊細な人)は、脳内のストレス応答が激しくなり、睡眠に入る直前に考えごとがあふれやすくなります。これらの特性を理解し、ご自身の状態に合った対策をとることが求められます。

脳内神経伝達物質とストレスホルモンの関係性

脳内では、セロトニン・ドーパミンといった神経伝達物質が安定した睡眠を促します。ところが、ストレスによってコルチゾールが過剰に分泌されると、これらのバランスが崩れ、思考の抑制が難しくなります。強い不安や落ち込みもコルチゾールの影響を受けやすいため、精神的ストレスと睡眠障害は密接に関係していると言えます。

発達特性や気質が睡眠に与える影響 – ADHD・HSPの視点から

ADHDの方は集中力のオン・オフ調整が難しく、HSPの方は小さな刺激でも過敏に反応します。ともに夜間に思考が止まらなくなる原因となりやすいです。睡眠前になかなかリラックスできない場合、自分の特性を理解したうえでアプローチを工夫することが改善の糸口となります。

身体的要因(自律神経・体内時計・痛みなど)と物理的要因(寝室環境・騒音・光)の複合的なメカニズム

質の高い睡眠には、心身双方が整った状態が不可欠です。自律神経の乱れ、体内時計のズレ、または騒音や光などの物理的な刺激は、脳を覚醒状態に保ちやすくします。それぞれの要素が絡み合い、思考の暴走を引き起こすことが多いです。

自律神経の乱れが思考を止められなくする科学的根拠

自律神経の交感神経が夜間に活発になっていると、心拍数や血圧が上昇し、脳も覚醒傾向になります。この状態では、「考えるのをやめたい」と思っても思考が切り替えにくく、眠れなくなります。副交感神経への切り替えを意識することで、徐々に思考を鎮めることが可能です。

体内時計のズレと夜型生活が思考過多を引き起こすメカニズム

体内時計が乱れると、夜になってもメラトニンの分泌タイミングが遅れ、寝つきが悪くなります。夜型生活や不規則なスケジュールが続くと、脳のリズムが崩れてしまい、思考が止まりにくい悪循環が生じます。就寝・起床の時間を一定にすることや環境調整が、睡眠の質向上につながります。

症状のセルフチェックと重症度判定 – アテネ不眠尺度・簡易診断フロー付

あなたの「いろいろ考えすぎて眠れない」状態はどのレベル?セルフチェックリスト

眠れない夜が続き、「いろいろ考えすぎて眠れない」と感じている場合、自分の状態を把握することが大切です。下表を参考に、症状の頻度や生活への影響度を自己評価してみてください。

| 項目 | 評価点 |

|---|---|

| なかなか寝つけない日がある | 0-3 |

| 夜中に何度も目が覚める | 0-3 |

| 眠りが浅い、熟睡感がない | 0-3 |

| 日中の眠気や集中力の低下 | 0-3 |

| 朝すっきり起きられない | 0-3 |

| 睡眠の悩みが続く日数(週3日以上なら注意) | 0-3 |

合計点が7点以上の場合、睡眠障害のリスクがあります。強い症状が毎日続いている方や、日常生活に支障が出ている場合は専門機関への相談を検討してください。

症状の持続期間・頻度・日常生活への影響度を自己評価

-

1週間に3回以上眠れない日がある

-

2週間以上不眠が続く

-

日中に強い眠気やだるさがある

-

仕事や家事、人間関係に影響を感じる

上記が当てはまる場合は、不眠症やストレス、不安障害など専門的なケアが必要な可能性があります。

うつ病・不安障害・ADHD・HSPの傾向チェックリスト

下記のリストに該当が多い場合は、各専門分野でのサポートも視野に入れると良いでしょう。

-

気分が落ち込む、やる気が出ない(うつ病傾向)

-

強い不安や緊張、そわそわが止まらない(不安障害傾向)

-

注意力が散漫で頭の中がごちゃごちゃする(ADHD傾向)

-

音や光、人間関係が過度に気になる(HSP傾向)

上記項目のうち複数当てはまれば、自己判断せず医療機関で相談してください。

他の睡眠障害(過眠症・睡眠時無呼吸症候群・概日リズム障害など)との見分け方

眠れない状態が続く場合、単なる「考えすぎ」だけでなく、他の睡眠障害との区別も大切です。よくある症状の違いを下記に整理しました。

| 種類 | 主な症状の特徴 |

|---|---|

| 不眠症 | 入眠困難、中途覚醒、熟眠障害、日中の倦怠感 |

| 過眠症 | 十分睡眠を取っても強い眠気、日中も眠りやすい |

| 睡眠時無呼吸症候群 | いびき、日中の強い眠気、無呼吸の指摘 |

| 概日リズム睡眠障害 | 生活リズムが乱れ睡眠時間がずれやすい |

思考による不眠は夜だけ不調が現れやすく、日中の眠気よりは「頭が冴えて眠れない」が特徴です。強い倦怠感や日中の強い眠気が続く場合は、他の睡眠障害の可能性も考慮し、医療機関での検査がおすすめです。

症状の違い・受診のタイミングの見極め方

-

夜に眠れないだけでなく、日中も眠気やだるさが続く場合

-

いびきや呼吸停止を指摘される場合

-

睡眠障害が長期間続く場合

自己判断が難しい場合は、早めの受診が望ましいです。

医療機関受診の目安 – どんなときに病院に行くべきか具体的なサイン

以下のようなサインがある場合、早めに医療機関に相談してください。

- 1か月以上、週3回以上の不眠が継続している

- 気分の落ち込みや興味の喪失が強い

- 不安や焦燥感、パニック症状が出て日常生活に支障が出ている

- 睡眠薬を自己判断で使用し続けている

- 生活習慣やセルフケアで改善傾向が見られない

精神科、心療内科、専門睡眠外来を早めに受診することで、根本的な回復につながります。信頼できる医師に不安や症状を具体的に伝え、治療方針を相談しましょう。

即効性のあるセルフケア12選+α – 医学的エビデンスと実体験を徹底比較

眠りたいのにいろいろ考えすぎて眠れないと感じる方に向けて、即効性のあるセルフケアを厳選。医学的根拠や実体験で評価の高い方法を効果別に比較しました。状態や好みに合わせて試しやすい対策を一覧化しています。

| セルフケア方法 | 特徴 | 効果が出やすい人 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 紙に書き出し | 頭の中の思考整理 | 考えが堂々巡りする人 | 内容は誰にも見られない場所で |

| メモ活用 | 湧く考えを即メモ | 不安や後悔が多い時 | 寝床にメモ帳を常備 |

| アンガーマネジメント | 感情のコントロール | 怒りで眠れない時 | 6秒ルール活用 |

| 呼吸法 | 自律神経を整える | 不安が強いとき | 静かな場所が最適 |

| 筋弛緩法 | 体の緊張を緩める | 体がこわばる感覚の人 | リラックスに集中 |

| マインドフルネス瞑想 | 今この瞬間だけに集中 | 考えが止まらない人 | 初心者は短時間から |

| 睡眠環境の最適化 | 外部刺激を遮断 | 音・光・温度が気になる人 | 室温/寝具見直し |

| デジタルデトックス | ブルーライト回避 | 就寝直前までスマホ操作が多い人 | 1時間前には電源OFF |

| 運動・ストレッチ | 体温調整とストレス軽減 | 日中活動量が少ない人 | 寝る前の激しい運動NG |

| サプリメント活用 | 栄養バランス補助 | GABA・グリシンなど | 食品アレルギーに注意 |

| ツボ療法 | 自律神経を刺激 | 緊張型不眠傾向の人 | 手・足・耳が有効 |

| 医師相談 | セルフケアで改善しない場合 | うつ・不安症の可能性あり | 専門機関を早めに受診 |

その場でできる思考の整理術(紙に書き出す・メモ活用・アンガーマネジメント)

頭の中が考え事でいっぱいになった時、最も手軽なのが紙に思考を書き出す方法です。具体的には、今浮かんでいる悩み・不安・後悔などをすべてメモすることで、脳内の堂々巡りを防げます。夜間の怒りや悔しさはアンガーマネジメントを使い、呼吸を整えて6秒待つのもおすすめです。これならスマホも不要で、その場で対処できるため、多くの不眠症状に効果が期待できます。

認知行動療法に基づく思考停止テクニックの実践方法

認知行動療法では、止まらない思考には「今考えても仕方ない」と自分に認識させるセルフトークや、「考える時間帯を翌日に決めて一時棚上げする」技術を用います。また、ループ思考を断ち切るためのイメージストップ法も有名です。実践することで、夜間の思考過多から解放され、短時間で眠りに入りやすくなります。

呼吸法・筋弛緩法・マインドフルネス瞑想の正しいやり方と効果の違い

呼吸法は4秒吸って8秒かけて吐く深呼吸が基本。筋弛緩法では全身の筋肉を順番に強く緊張させてから脱力します。マインドフルネス瞑想は雑念を否定せず「今この一瞬の呼吸」だけを意識するのがコツです。

| 方法 | ポイント | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 呼吸法 | 腹式呼吸・静かな環境 | 副交感神経活性化 |

| 筋弛緩法 | 緊張した後に脱力 | 体と心のリセット |

| 瞑想 | 雑念を流す意識 | 不安コントロール |

専門家監修のリラクゼーション法 – 脳波変化の計測データも紹介

医療機関で推奨されるリラクゼーション法では脳波(α波の増加)や心拍変動の改善が報告されています。認知行動療法×呼吸法の併用や、指導者付きのマインドフルネスは特に効果的です。複数手法を組み合わせて実施することで、より早く深い眠りに導きやすくなります。

睡眠環境の最適化(寝室の音・光・温度・湿度・寝具の選び方)

良質な睡眠には、寝室の静寂・遮光・適切な温湿度が重要です。エアコンの温度設定や加湿器の利用、耳栓やアイマスクも有効です。寝具は通気性や体圧分散に優れたマットレス・枕を選びましょう。音楽やサウンドマシンも、一定のリズムを用いることで入眠を促します。

最新寝具・サウンドマシン・加湿器の効果比較と選び方のポイント

| アイテム | 特徴 | 睡眠の質向上ポイント |

|---|---|---|

| 高機能マットレス | 体への負担減 | 深い眠りをサポート |

| サウンドマシン | α波リズム音 | 睡眠導入の補助 |

| 加湿器 | 適切な湿度維持 | 寝苦しさ軽減 |

デジタルデトックスと就寝前のスマホ・PCのNG行動リスト

就寝前のスマホやPC操作は眠気ホルモン・メラトニン分泌を妨げます。寝る1時間前には画面オフにし、通知も切るのが理想的です。ネットや知恵袋検索で不安を煽らず、リラックスタイム重視の夜習慣へ移行しましょう。

-

寝る直前までのSNSやニュース閲覧

-

暗い部屋でスマホ画面を凝視

-

不安や悩みの反すう検索

運動習慣・ヨガ・ストレッチが睡眠の質を高めるメカニズムと実践法

適度な運動やストレッチは、コルチゾールの過剰分泌を抑え、自律神経のバランスを整えます。ヨガや軽い筋トレは寝る2~3時間前が最適です。血流が改善し、自然な眠気を引き出せます。強度が高すぎる活動や、運動直後はかえって覚醒しやすいため注意しましょう。

運動の種類・時間帯・強度別の効果比較データ

| 運動種目 | 推奨時間 | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| ウォーキング | 夕方~夜 | 精神安定・疲労回復 | 寝る直前NG |

| ストレッチ | 就寝前 | 筋肉リラックス | 無理な体勢は避ける |

| ヨガ | 夜 | 自律神経安定 | 激しい動きは控える |

栄養・サプリメント・機能性表示食品の効果と選び方(GABA・グリシン・亜鉛など)

バランスの良い食生活が睡眠の質を大きく左右します。GABA・グリシン・亜鉛・鉄分などは脳や神経の働きをサポート。コンビニ食に偏りがちな方は、機能性表示食品のサプリメントを利用するのも一つの方法です。就寝前のカフェイン・刺激物・過度なアルコールは控えましょう。

医師監修の栄養アドバイスと商品比較

| 成分 | 期待される効果 | 推奨される形状 | 注意事項 |

|---|---|---|---|

| GABA | リラックス促進 | サプリ・飲料 | 1日摂取量厳守 |

| グリシン | 入眠サポート | 粉末・食品 | 内容量確認 |

| 亜鉛 | 疲労軽減 | サプリ・食材 | アレルギー注意 |

ツボ療法の科学的根拠と、即効性が高い部位の紹介(手・足・耳・ふくらはぎなど)

ツボ押しは自律神経の興奮を鎮める伝統的な睡眠対策法です。特に効果が高い部位は手の「神門」・足裏の「湧泉」・耳の後ろの「安眠」・ふくらはぎの「承山」です。優しく3秒ほど押し、息を吐きながら力を抜くことでよりリラックスできます。

-

神門(手首の小指側くぼみ)

-

湧泉(足裏・土踏まず中央)

-

安眠(耳の後ろ付き根)

-

承山(ふくらはぎ中央)

これらの即効セルフケアにより、考えすぎて眠れない夜にも安心して自分に合った改善策を見つけることが大切です。

薬・漢方・サプリのすべて – 安全な選び方と注意点を専門医が解説

睡眠薬(処方薬・市販薬)の種類・作用・依存リスクの比較

いろいろ考えすぎて眠れない時、睡眠薬の検討は慎重に行う必要があります。睡眠薬には医師が処方するものと市販薬があり、作用やリスクに違いがあります。処方薬は主にベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系で即効性がありますが、依存性や副作用のリスクがあります。一方、市販薬は抗ヒスタミン成分が主体で軽い不眠向きですが、持ち越し効果や眠気が翌日に残ることも。ご自身の症状や背景、精神疾患の有無に応じて使い分けが必要です。

| 製品分類 | 作用 | 特徴 | 主なリスク |

|---|---|---|---|

| 処方薬 | 強い | 医師の指導下で使用 | 依存・副作用 |

| 市販薬 | 緩やか | 抗ヒスタミンが主体 | 眠気の持ち越し・口渇 |

医師の処方を受けるべきタイミングと副作用の見極め方

自身で薬を選ぶのは避け、以下の場合は必ず専門医の診断を受けましょう。

-

毎日思考が止まらず、睡眠障害が1週間以上続く場合

-

うつや強い不安感、気分の落ち込みが続くとき

-

日中も強い眠気や集中力の低下を感じるとき

副作用ではふらつき、記憶障害、翌朝の眠気などに注意が必要です。特に高齢者では転倒などのリスクも高まります。自己判断で薬の量や種類を変えると危険なので、症状が急激に悪化した場合や新たな症状が出た場合も、速やかに医療機関へ相談しましょう。

漢方薬の効果・体質別の選び方・相互作用のリスク

漢方は「心身のバランス」を整え、自然な眠りへ導く伝統的な療法です。「抑肝散」「加味帰脾湯」「酸棗仁湯」などが思考過多や不安、神経疲労による不眠に用いられます。体質や症状に合わせた選択が大切で、体の冷えや胃腸の弱さ、ストレスの感じやすさなどを加味します。

ただし、他の薬との相互作用にも注意が必要です。たとえば、睡眠薬や抗うつ薬と併用する場合、作用の増強や副作用のリスクが高まることがあります。

| 漢方名 | 対応体質 | 主な適応 |

|---|---|---|

| 抑肝散 | イライラや緊張型 | ストレス過多・寝つきの悪さ |

| 加味帰脾湯 | 虚弱・疲労型 | 気疲れ・眠りが浅い |

| 酸棗仁湯 | 不安型・神経質 | 不安・夜中に何度も目覚める |

漢方専門薬剤師による処方のポイント

漢方薬は適切な診断と体質判断が重要です。専門知識を持つ薬剤師や医師との相談で、自分の体調や服薬歴を正確に伝えましょう。自己判断で複数の漢方を重ねて使用することは避け、既存薬との相互作用も必ず確認してください。定期的な見直しと経過観察も大切です。

サプリメント・機能性表示食品の有効成分比較とリアル口コミ

サプリメントや機能性表示食品は「グリシン」「GABA」「ラフマ葉」などの成分を含み、思考過多で眠れない人にも注目されています。睡眠薬や漢方と異なり医薬品ではありませんが、生活習慣の見直しと併用することで軽度の不眠に役立つことがあります。一方で、効果には個人差が大きく、期待しすぎは禁物です。信頼できる口コミや専門家の意見も参考にしましょう。

| 成分 | 特徴・ポイント | 一般的な実感 |

|---|---|---|

| グリシン | 体温調節で入眠を助ける | 翌朝の目覚めが改善 |

| GABA | リラックス作用 | 気持ちが落ち着く |

| ラフマ葉 | 神経の興奮を抑える | 不安・イライラ緩和 |

効果・価格・安全性の徹底比較表

| 製品種別 | 期待できる効果 | 価格帯 | 安全性 | 注目ポイント |

|---|---|---|---|---|

| サプリメント | 軽度の寝つき改善 | 低~中価格帯 | 高めだが過剰摂取注意 | 食生活の補助に最適 |

| 機能性表示食品 | 一定のリラックス感 | 中価格帯 | 原材料や認証を確認 | 継続利用のしやすさ |

選ぶ際は製品ラベルや配合量をよく確認し、症状が重い場合や長期化する場合は医療機関に相談することが大切です。

医療機関の選び方と検査・治療の流れ – 専門医が教える正しい受診戦略

眠れない、考えすぎて夜が過ぎてしまう、そんな悩みに直面したとき、どの医療機関を選ぶかは非常に重要です。適切な診断や治療のためには、ご自身の症状に合わせた専門科を選択することが大切です。下記を参考に、自分に合った病院を探しましょう。

病院は何科に行くべき?症状別の最適な受診科ガイド(精神科・心療内科・内科・睡眠外来など)

眠れない悩みの背景には様々な原因があります。どの科を受診すればよいかは症状によって異なります。

精神的なストレスや不安が強い場合には精神科や心療内科を選ぶのが有効です。体調不良や内科的な不眠症状なら内科からスタートする方法もあります。

より専門性を求める場合、睡眠外来では総合的な睡眠検査と治療が可能です。

下記の比較表を参考にしてください。

| 症状例 | 推奨受診科 | 特徴 |

|---|---|---|

| 強いストレス・うつ傾向 | 精神科 | 薬物治療・カウンセリング |

| 日常生活の不安・疲労 | 心療内科 | 精神面+身体症状の総合的ケア |

| 発熱・体調不良を伴う | 内科 | 身体疾患の除外、基本的な治療 |

| 夜間の覚醒・極度の疲労感 | 睡眠外来 | 睡眠検査・専門的アプローチ |

日本睡眠学会認定医療機関の探し方と特徴

睡眠障害や長引く不眠で悩む場合は、日本睡眠学会認定の医療機関を選ぶと安心です。公式ウェブサイトで地域別に検索でき、専門知識と最新の治療法に精通した施設が紹介されています。こうした医療機関はPSGなどの睡眠検査設備があり、医師・臨床検査技師・看護師が連携して診断・治療にあたる点が特徴です。

睡眠検査(PSG・MSLTなど)の種類・流れ・費用・保険適用の解説

不眠や日中の眠気が著しい場合、ポリソムノグラフィー(PSG)や反復睡眠潜時検査(MSLT)などの睡眠検査が行われます。検査は一泊入院や外来で実施され、脳波・呼吸・心拍・筋電図などを総合的にモニタリングします。

費用は保険適用でおおよそ1万〜2万円(自己負担3割の場合)です。

睡眠検査の流れ

- 医師の診察

- 検査内容・注意点の説明

- 実際の検査実施

- 結果説明と治療方針の決定

検査でわかること・検査を受けるべき症状の目安

PSGでは睡眠の質や無呼吸の有無、足の動きや心拍数など細かいデータを計測できます。

以下のような場合、検査を積極的に検討しましょう。

-

薬剤や生活改善でも改善しない

-

強い眠気や熟睡感の欠如が続く

-

呼吸の異常や激しいいびきがある

-

日中の活動にも支障が出ている

MSLTは睡眠発作や過眠傾向の判定に有効です。

診断から治療までの実際の流れ – カウンセリング・薬物療法・認知行動療法の組み合わせ例

診断結果をもとに、カウンセリングや認知行動療法、薬物療法が組み合わされます。

軽症の場合は生活リズムの見直しや心理的アプローチが推奨され、必要に応じて睡眠薬や抗うつ薬、漢方などを使用します。

代表的な治療の流れは次の通りです。

-

医師との面談・病状のヒアリング

-

必要に応じて睡眠薬や補助薬の処方

-

認知行動療法やリラクゼーション法の実践

-

定期的なフォローアップ

専門医による治療計画の作り方とフォロー体制

専門医は、患者の症状とライフスタイルに応じた治療計画を個別に立てます。しっかり経過観察を行いながら、必要に応じて薬の変更や心理療法の追加を検討します。

治療後も定期的にフォローアップを受けることで再発防止や生活の質向上が期待できます。心配なことや不安があれば、いつでも相談できる体制が整っているのもポイントです。

よくある質問と悩みに専門家が回答 – 再検索・知恵袋系の疑問もカバー

「いろいろ考えすぎて眠れない」に関するQ&A10選+α

症状別・年代別・特性別の悩みに専門家が丁寧に回答

| 質問 | 回答 |

|---|---|

| 寝る前に色々考えてしまい眠れません。どう対処すべきですか? | 寝る前は強い光やスマホの使用を控え、呼吸法やストレッチで心身をリラックスさせましょう。思考が浮かぶ場合は紙に書き出しておくのもおすすめです。 |

| 考えすぎて眠れないのは病気のサインですか? | 原因が特定できず不眠や気分の落ち込みが数週間続く場合、不眠症やうつ病、HSP、ADHDなどの可能性があります。専門機関の受診を検討してください。 |

| 薬に頼らず眠る方法はありますか? | 就寝前のリラックス方法、規則的な生活リズム、適度な運動などを習慣化することが薬に頼らない改善方法となります。 |

| ストレスによる不眠はどう向き合えばいい? | ストレスの原因を把握し、解消法(カウンセリングや趣味の時間の確保)を取り入れましょう。深呼吸や瞑想も役立ちます。 |

| 毎日眠れない状態が続くとどんなリスクがありますか? | 集中力の低下や免疫力の減退、抑うつ症状や自律神経の乱れにより体調を崩すリスクが高まります。 |

| HSPやADHDの方に多い悩みとのことですが、セルフケアは? | 刺激を減らす工夫や、自分の特性を把握したセルフケア(例:音や光を遮断、就寝前ルーチンの徹底)が効果的です。 |

| 眠れるツボはありますか? | 耳の後ろ・手首・ふくらはぎなどのツボをやさしく押すことで副交感神経が優位になりやすく、寝つきをサポートします。 |

| うつ病や不安障害と関連しますか? | 長引く不眠や考えすぎはうつ病・不安障害の一症状として現れることがあります。気になる場合は医療機関に相談を。 |

| 睡眠薬や漢方の使い分けは? | 軽い症状であれば漢方やサプリの活用も一つですが、強い症状や長期間続く不眠は医師の指導のもと適切な薬を用いることが大切です。 |

| 仕事のことが頭から離れず眠れません。どうしたら? | 就寝1時間前を「仕事終了時間」と決め、趣味やリラックスタイムを意識的に作ることで思考の切り替えを図りましょう。 |

【年代・性別・特性別の注意点】

-

10代~20代:悩みを話せる家族や友人を持つことが精神安定に役立ちます。

-

30代~40代:仕事や育児ストレスが重なりやすく、セルフコントロールの習慣が重要。

-

HSP/HSC傾向:刺激に敏感な自分を認め、環境調整や安心できる工夫を行うと良いでしょう。

NG行動・悪化リスク・やってはいけない習慣一覧

医療従事者監修の注意点リスト

| NG行動 | 内容・悪影響 |

|---|---|

| 寝る前のカフェイン・アルコール摂取 | 脳と身体が覚醒しやすくなり、睡眠の質が悪化します。 |

| スマホやパソコンの操作 | ブルーライトが脳を刺激し、入眠を遅らせます。 |

| 寝る直前の激しい運動 | アドレナリンやコルチゾールが分泌され、逆効果に。 |

| 寝る前に悩みごとを深く考える | 思考過多が続き、寝つきがさらに悪化します。 |

| 自己流の過度な薬・サプリ使用 | 適切な量や種類を守らないと健康被害リスクがあります。 |

【やってはいけない注意点】

-

寝酒の習慣化は慢性的な睡眠障害を招く可能性があります。

-

無理に早く寝ようとする努力や、寝つけないことに強い不安を感じると、睡眠の質がさらに低下するため注意が必要です。

-

症状が続く場合や日常生活に支障が出る場合は、自己判断で放置せず医療機関へ相談してください。

【セルフチェックポイント】

-

1週間以上眠れない日が続く

-

日中の眠気や集中力低下、不安感の増加を感じる

-

気分の落ち込みや意欲低下が強い

これらに該当する場合は、早めの相談・対策が重要です。

体験談と症例集 – 実際に克服した人・専門家のリアルな声

いろいろ考えすぎて眠れない状態から抜け出した人の体験エピソード

いろいろ考えすぎて眠れない悩みを抱えていた方が、どのように睡眠の質を改善したのか、実際の体験をまとめます。夜になると仕事や将来、人間関係のことなど思考が止まらず眠れない日々が続いていた30代会社員の男性は、生活の中で以下の方法を意識しました。

-

深呼吸や筋弛緩法を毎晩実践

-

寝る前のスマホの使用をやめて朝に回す

-

自らの悩みを紙に書き出して思考整理

これにより、わずか1か月で「考えすぎて眠れない」状態から抜け出し、毎日安定した睡眠を確保できるようになりました。

年代・職業・特性別の成功事例

年代や職業、特性ごとにみるとさまざまな成功ケースがみられます。

| 年代 | 職業 | 特性・きっかけ | 効果的だった対処法 |

|---|---|---|---|

| 20代女性 | 事務職 | HSP傾向や感受性の高さ、緊張が続く職場 | ヨガ・ストレッチ・アロマを取り入れる |

| 30代男性 | 営業職 | 仕事のプレッシャーや将来への不安 | 仕事と私生活を分ける「切替ノート法」を実践 |

| 40代男性 | 教師 | ADHD傾向、思考の止まらなさ | 専門家に相談し生活習慣を徹底改善 |

| 50代女性 | パート・主婦 | 家族の悩みやストレス | 漢方薬の利用+お灸やツボ押しで安眠効果を実感 |

特性によってアプローチは異なりますが、それぞれの状態に合った方法で「いろいろ考えすぎて眠れない」悩みが改善しています。

医師・臨床心理士・睡眠コンサルタントのアドバイス事例

睡眠障害や思考過多の悩みには専門家のアドバイスが役立ちます。医師や臨床心理士、睡眠コンサルタントによる主な助言を下記にまとめます。

-

考え方を切り替えるための認知行動療法の紹介

-

生活習慣の見直しと適度な運動の提案

-

必要に応じた薬や漢方薬の活用についての説明

-

HSPやうつ傾向が強い場合のセルフケアサポート

特に睡眠障害が続く場合や、自力での改善が難しい時は、専門家と連携して状態に合わせた具体的対策をとることが推奨されています。

専門家による個別対応の実際と効果的なフォロー方法

個別対応の現場では、患者一人ひとりの症状や生活背景を詳細にヒアリングし、オーダーメイドの対処法を設計しています。例えば、

-

日中の不安やストレスを可視化するワークシートの活用

-

睡眠日誌で生活リズムを客観的にチェック

-

効果に合わせて段階的に薬やサポート手法を調整

-

定期的なカウンセリングでフォローし再発防止策を伝える

こうした総合的なフォローにより、継続的な改善や再発防止に成功している例が増えています。自分だけではなく、専門家の力を借りることも、確かな安心につながる選択肢のひとつです。

オリジナル診断フローと対策カスタマイズガイド – あなたに最適な方法がわかる

セルフ診断チャートで「自分に合った対策」を自動提案

自身の症状や生活スタイルを確認しながら、最適な対処法を選択できるセルフ診断チャートを用意しました。下記チェックリストで現在の状態を把握し、あなたに合う対策プランを見つけてください。

| 診断項目 | 該当する症状 |

|---|---|

| 夜になると仕事や人間関係について考え続けてしまう | 思考過多 |

| 日常的に強い不安・ストレスがある | ストレス型 |

| 疲れているのに寝付けない | 睡眠障害の可能性 |

| 眠れないのが毎日続く | 慢性不眠の傾向 |

| HSP傾向や刺激に敏感 | HSP特性型 |

| 薬の利用経験がある | 薬物療法経験者 |

| 病院や専門家に相談したことがある | 専門家連携型対応が必要 |

セルフ診断のポイント

- 当てはまる項目が多いほど対策の多角的アプローチが有効です。

- 特にストレス・HSP・思考過多が強い場合は、生活改善も合わせて検討しましょう。

症状・生活スタイル・特性に合わせたオーダーメイド対策プラン

いろいろ考えすぎて眠れない状態は、性格特性や生活習慣の違いで最適な対処法が異なります。ここでは下記3つの観点でプランをカスタマイズします。

-

HSPや強い思考過多タイプ

・心の過敏さをリセットするリラックス法(呼吸法・瞑想など)がおすすめです。

・刺激過多で眠れない場合はスマホやブルーライトの制限が重要です。 -

ストレス溜まり型・仕事や人間関係で不眠

・ストレス管理に役立つ生活リズムの見直し・入浴や軽い運動の取入れが効果的です。

・必要に応じて休息を意識し、休日の過ごし方を変えてみましょう。 -

慢性不眠・病気や薬対応型

・医師・専門家との連携を実施し、正しい診断と薬の見直しを行います。

・セルフチェックで異常が続く場合は病院受診を検討しましょう。

ポイントリスト

-

自分のタイプを把握し、無理のない範囲から始めましょう

-

継続できる簡単な対処法を選ぶのがコツです

パターン別おすすめ対処法のセレクトガイド

不眠の改善には、目的に応じたアプローチの選択が効果的です。下記の表で、短期集中型・習慣改善型・専門家連携型の3つのパターンを分かりやすく比較しました。

| アプローチタイプ | 主な特徴・効果 | 具体的な方法 |

|---|---|---|

| 短期集中型 | すぐに実感したい・今夜ぐっすり眠りたい方に最適 | 深呼吸、筋弛緩法、ツボ押し(耳の後ろ・ふくらはぎ) |

| 習慣改善型 | 不眠を根本から予防・継続改善したい方に | 就寝前のスマホ制限、同時刻就寝、ストレッチ、漢方や軽い運動 |

| 専門家連携型 | 病気やうつ疑い・薬が必要な場合 | 医師や精神科への受診、薬物治療の見直し、カウンセリング活用 |

推奨のステップ

- 今の自分に合った方法を1つ選んで試す

- 効果を感じにくい場合は他の型も併用

- 1週間以上続く・症状が重度な場合は早めに病院等の医療機関に相談

ポイント

-

上記の対処法は複数組み合わせて使うことで、より良い結果が期待できます

-

生活環境やストレスも見直し、不眠の根本解決をめざしましょう

信頼性を高める公的データや専門家監修・最新トレンド情報

厚生労働省・日本睡眠学会などの公的機関が発表している統計・ガイドライン

日本では近年、「いろいろ考えすぎて眠れない」などの睡眠障害が増加傾向にあり、厚生労働省の調査によると成人の約20%が何らかの睡眠の悩みを抱えているとされています。日本睡眠学会のガイドラインでは、不眠症状は生活習慣や心理的ストレス、思考過多によるものが多く、放置すると心身の健康に大きな影響を与えると明記しています。公的機関は睡眠の質を高めるために、規則正しい生活、寝室環境の整備、そして必要に応じて医療機関へ相談することを推奨しています。睡眠薬や漢方薬の適正な使用、精神疾患のスクリーニングも重要視されており、国内での正しい診断とガイドに従った治療が一般的になっています。

睡眠障害の診断基準・治療指針の最新動向

不眠症や睡眠障害の診断では、主にICD-10やDSM-5といった国際診断基準が採用されています。現行ガイドラインでは、単なる睡眠薬の処方だけでなく、認知行動療法や非薬物療法が重視されつつあります。特に「いろいろ考えすぎて眠れない」場合には、ストレス管理や生活リズムの調整、リラクゼーション法と運動の導入が初期治療として効果的です。以下のようなチェックポイントをもとに医療機関での評価が進められます。

| チェックポイント | 重要度 |

|---|---|

| 思考が止まらず毎晩寝付きが悪い | 高 |

| 日中の眠気や集中力低下 | 中 |

| うつや不安など精神的症状の有無 | 高 |

| 睡眠薬を使用しても効果があまりない | 高 |

| 規則正しい生活が送れているか | 中 |

国内外の学術論文・研究データから見る「思考過多と睡眠」の最新知見

複数の国内外の研究では、思考過多(反芻思考)は入眠困難や不眠傾向を顕著に高めることが知られています。日本の大学病院の研究では、夜間のネガティブな思考が脳を興奮させ、睡眠の質を低下させることが神経生理学的に証明されています。またHSP(Highly Sensitive Person)やADHD傾向のある人は、刺激への感受性が高く、眠りにつきにくい傾向が報告されています。睡眠障害が続く場合、うつ病や不安障害のリスクも高まるため、思考過多への早期対処が推奨されます。

エビデンスに基づく解説と今後の展望

海外では認知行動療法(CBT-i)やマインドフルネス、睡眠前の簡単な運動、リラクゼーション法の実践が思考過多の軽減に効果的であるというデータが増えています。国内でも、厚生労働省のサイトで紹介されているセルフケアや医師の監修下での治療が広がりつつあります。精神科や睡眠専門クリニックでは、症状や原因に応じた個別対応が進化しており、薬や漢方だけに頼らない総合的な対策が主流です。将来的にも個人ごとのストレスや思考傾向に合わせたオーダーメイドの治療法や、ウェアラブルデバイスなどを活用した行動データの活用が普及していくことが注目されています。