「有酸素運動は健康やダイエットに欠かせない」とわかってはいても、『1回の運動は何分が効果的なの?』『毎日1時間以上走れば早く痩せる?』と、時間や頻度で悩んでいませんか?

実は、世界保健機関(WHO)や厚生労働省の公的ガイドラインでは、週あたり150分以上の中強度有酸素運動を推奨。その根拠は、多くの臨床研究でも20分~60分の継続運動が心肺機能や脂肪燃焼・生活習慣病予防に有意な改善をもたらすことが実証されているからです。

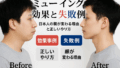

しかし、「長時間やればやるほど良い」というのは大きな誤解。たとえば1回あたり1時間以上の有酸素運動を習慣化すると、筋分解や基礎代謝の低下、免疫力の低下など、予想外のリスクを招きます。極端な例では、毎日2時間以上続けてしまい「逆に太った」「疲労が抜けない」「リバウンドした」といった声も後を絶ちません。

本記事では、有酸素運動の持続時間と頻度の「正解」だけでなく、「やりすぎ」が招く科学的根拠・リスク、最先端の研究事例を徹底解説。今こそ根拠にもとづき、健康的かつ効率的な運動習慣を選びなおしませんか?

「正しい運動量」で、損をせずに最大の成果を手にしたい方は、続きをお見逃しなく。

有酸素運動の基礎知識と有酸素運動の時間がやりすぎの科学的定義

有酸素運動とは?特徴と代表的な種類

有酸素運動は、酸素を取り入れながら持続的に行う運動を指します。エネルギー源として脂肪や糖質を燃焼するため、ダイエット効果や心肺機能の向上が期待できます。主な特徴は、運動強度が中程度で長時間継続できる点です。下記の表に代表的な種目を整理しました。

| 種目 | 特徴 | 消費カロリー(30分目安) |

|---|---|---|

| ウォーキング | 日常で取り入れやすい、関節に優しい | 約80〜120kcal |

| ジョギング | 効果的に脂肪燃焼、強度調節が可能 | 約200〜300kcal |

| サイクリング | 膝への負担が少なめ、景色も楽しめる | 約150〜250kcal |

| ダンス | 楽しく全身を使う | 約120〜250kcal |

ウォーキング・ジョギング・サイクリング等の具体例説明

ウォーキングは初心者でも安全に始められ、脂肪燃焼や生活習慣病の予防にもメリットがあります。ジョギングは体力や目的に合わせてペース調整ができ、筋肉や心肺機能をバランスよく鍛えられます。サイクリングは膝への負担が少なく、長時間続けやすいのが特長です。これらはすべて消費カロリーが高く、毎日30分程度の継続でもしっかり効果が期待できます。

有酸素運動の推奨時間と頻度の最新研究に基づく基準

健康的な身体作りや脂肪燃焼のためには、週150分以上の中強度の有酸素運動が推奨されています。これは国際的な研究でも根拠が示されている目安です。1回10〜60分間の運動を週に複数回実践することで、代謝向上や体重管理につながります。

週150分以上の中強度運動が持つ意味と効果

中強度運動とは、会話ができる程度の運動強度を指し、長期間続けることで、脂肪の燃焼、心肺機能の改善、糖尿病や高血圧など生活習慣病リスク低減に寄与します。また、続けることでストレス軽減や気分転換の効果も得られます。

1回の理想的な運動時間と週あたりの推奨時間の関係

1回あたりの理想的な運動時間は20〜60分が目安です。短時間でも毎日継続すれば十分な効果が期待できます。週に150分を目標に、「10分×15回」「30分×5回」など自分に合った分割方法で無理なく続けましょう。

| 頻度 | 1回の時間 | 合計時間/週 |

|---|---|---|

| 毎日 | 22分 | 154分 |

| 週5回 | 30分 | 150分 |

| 週3回 | 50分 | 150分 |

有酸素運動の時間がやりすぎとされる時間の科学的根拠と境界線

運動による効果を最大化するには「やりすぎ」に注意が必要です。一般的に、1時間を超える連続した有酸素運動はやりすぎの境界線とされています。体脂肪の分解が進む一方、筋肉のたんぱく質分解や、活性酸素増加による老化進行、免疫力低下のリスクが高まるためです。

1時間以上または2時間以上の運動で起こるリスクメカニズム

1時間超の運動では、エネルギー不足を補うため筋肉分解が活発になり、基礎代謝が下がる恐れがあります。また、2時間以上継続すると不整脈や脱水症状、ホルモンバランスの乱れが現れやすく、疲労感やパフォーマンス低下につながることも。

やりすぎによる主なリスク

-

筋肉分解による代謝低下

-

免疫力や回復力の低下

-

活性酸素増加による老化リスク

-

ホルモンバランスの崩れ

-

急激な体重減少に伴うリバウンドや肌荒れ

安全に有酸素運動を継続するには1回60分以内、週150分程度を目安に、体調と相談しながら楽しく取り組むことが大切です。

有酸素運動のやりすぎが身体にもたらす負の影響と原因

筋肉減少(カタボリック)の生理学的メカニズム

有酸素運動を長時間行いすぎると、身体はエネルギー源として筋肉のたんぱく質分解を進めやすくなります。一般的に20分を超える運動では脂肪燃焼が加速しますが、1時間以上の運動を継続すると糖質や脂肪が枯渇し、筋肉の分解(カタボリック)が始まります。特に空腹状態や糖質不足時は分解が加速し、基礎代謝の低下を招く原因となります。ダイエット中にも、筋肉量の減少はリバウンドや太りやすい体質への変化を引き起こすため、やりすぎには十分な注意が必要です。

筋肉分解に影響する要因比較表

| 状態 | カタボリックリスク |

|---|---|

| 適度な有酸素運動 | 低い |

| 1時間以上 | 高い |

| 空腹状態 | 非常に高い |

| 適切な栄養補給後 | 低い |

長時間有酸素運動による基礎代謝低下の科学的解説

有酸素運動のやりすぎがもたらすもう一つの課題は、基礎代謝の低下です。過度の運動で筋肉量が減ると、エネルギー消費の大半を担う筋肉の働きが弱まり、安静時の消費カロリーが減ります。このため、頑張って運動しているのに体重が減らない、あるいは「運動してるのに痩せない」と感じる方もいます。適切な運動時間を守ることで、脂肪燃焼効果と筋肉の維持を両立できます。

過度な運動が招く健康リスク:疲労蓄積・免疫力低下・怪我リスク

やりすぎによる悪影響は筋肉分解や代謝だけでなく、体全体の健康にも及びます。過度な有酸素運動は慢性的な疲労を引き起こし、十分な休息が得られず免疫力が低下しやすくなります。また、「有酸素運動やりすぎはどこから?」という疑問に対しては、1日60分を大きく超える場合や、週に7回以上休みなく続けるとリスクが増すとされます。長期的なオーバートレーニングは関節や筋、腱に負担をかけ怪我のリスクも高めます。

有酸素運動やりすぎによる主な健康リスク

-

疲労の蓄積によるパフォーマンス低下

-

免疫力の低下による体調不良

-

筋肉や関節、腱の損傷

-

回復の遅延による慢性的な不調

やりすぎが起因する便秘やホルモンバランスの乱れの実態

有酸素運動をやりすぎると、自律神経やホルモンバランスにも悪影響が出るケースがあります。過度なストレスやエネルギー不足の状態が続くことで、便秘や月経不順、男性ホルモン・女性ホルモンの分泌異常を招くこともあるため注意が必要です。特に「有酸素運動やりすぎは老ける」と言われる背景には、ホルモンの乱れや肌の新陳代謝低下が挙げられます。バランスの良い運動強度・時間を心掛けることが健やかな体作りに不可欠です。

よくある症状チェックリスト

-

便秘や消化器トラブルが続く

-

生理周期の乱れや肌荒れが起きやすい

-

慢性的な疲れやイライラが抜けない

-

休んでも回復が遅いと感じる

有酸素運動を継続する際は、適切な運動時間・頻度、栄養バランスの確保、十分な休息を心掛けることが、健康維持とダイエット効果のために大切です。

運動効果を最大化する適正な「時間帯」と「食事とのタイミング」

脂肪燃焼効果が高い朝食前の有酸素運動の科学的検証

朝食前に行う有酸素運動は、体内の糖質が枯渇した状態で脂肪がエネルギー源として優先的に使われやすく、脂肪燃焼効果の高さが多くの研究で確認されています。特に、「有酸素運動 どれくらいで効果が出る」かを気にする方には、朝食前の実践を推奨します。ウォーキングや軽いジョギングなどは、20〜40分程度の持続時間がベストとなり、筋肉分解を防ぐため、水分と必要ならプロテインやBCAAの補給も効果的です。下記は朝食前有酸素運動のポイントです。

| ポイント | 理由 |

|---|---|

| 低血糖時に脂肪燃焼が促進 | 糖質消費後に脂肪が燃焼 |

| 20〜40分が推奨時間 | やりすぎは筋肉分解リスク |

| 水分・アミノ酸補給 | 筋肉減少防止・脱水対策 |

夕方〜夜の運動がもたらす筋肉の柔軟性向上と代謝促進

夕方から夜にかけての運動も、体温や筋肉の柔軟性が高まり、消費カロリーが効率的に増加すると同時にけがをしにくい時間帯です。特にデスクワーク中心の生活では、この時間帯に身体を動かすことで一日の代謝を促進しやすく、生活習慣病予防にも役立ちます。有酸素運動1時間毎日続けるのはやりすぎですが、30〜45分を目安に継続すれば効率的に体脂肪を減らせます。

-

柔軟性向上…体温上昇で筋肉と関節の動きが滑らかに

-

代謝促進…日中に溜まったストレスや疲れの解消効果

-

怪我リスク低下…ウォームアップ不要で開始しやすい

避けるべき「食後すぐ」「就寝直前」の運動理由と生理学的作用

食後すぐの有酸素運動は、胃腸への血流が不足し消化不良や腹痛の原因となるため避けるべきです。また就寝直前の運動も交感神経が刺激され、寝つきが悪化しやすいです。特に「有酸素運動やりすぎどのくらい?」と心配される方は、これらのタイミングでの運動は体調不良や疲労蓄積のリスクも高まるため、運動実践の時間帯を工夫することが大切です。

| 注意タイミング | 主なリスク |

|---|---|

| 食後すぐ | 消化不良、腹痛 |

| 就寝直前 | 睡眠障害、自律神経の乱れ |

ライフスタイルに合わせた運動時間選定の重要性と実践方法

有酸素運動を継続するためには、自分の生活習慣や体調、目的にあわせて運動の時間と回数を工夫することが必要です。例えば仕事前の短時間(10分〜20分)を活用したり、週何回かの休養日を挟みつつ30分のウォーキングやダンスを習慣化する方法などが挙げられます。

-

タイミングは朝・夕どちらでもOK、自分が続けやすい方を選択

-

食後1〜2時間空けてから運動

-

体力や体調に応じて、無理せず5分から始め徐々に延長

このように、時間帯や頻度、内容を調整していくことが、効果を最大限に引き出すポイントです。ゆっくりとしたペースでも良いので、まずは継続を意識しましょう。

分割・短時間運動でも効果がある理由と具体的手法

短時間の有酸素運動を1日に複数回取り入れる手法は、忙しいライフスタイルでも無理なく実践できる点で非常に有効です。効果的と評価される理由は、脂肪燃焼や心肺機能の向上が分割しても得られるためです。特に10分や15分のジョギングやウォーキングなどを2〜3回に分けて行うことで、1回あたりの長時間の疲労や筋肉分解といった「やりすぎ」のリスクも低減でき、毎日継続しやすくなります。

短時間運動の具体的手法としては、以下のような工夫があげられます。

-

家事や通勤の合間にウォーキングを10分追加

-

昼休みや夕方に適度なランニングを15分実施

-

ステップ運動や室内昇降運動を複数回に分割

これによりストレスや身体への負担を和らげて、ダイエット効果や生活習慣病予防にもつなげることができます。

10分~15分の有酸素運動を複数回に分けて実施するメリット

10分〜15分といった短時間の運動を朝・昼・夕に分割して行うことで、運動が習慣化しやすく、毎日の継続がしやすくなります。短時間でも1日の合計時間を増やせば、食後血糖値の急上昇を抑える効果や血流促進、脂肪燃焼のチャンスを複数回確保できます。

さらに、疲労や膝・腰などへの負担が最小限に抑えられ、日々のコンディション調整もしやすい点が大きな強みです。長時間続けてしまい「やりすぎ」による筋肉減少リスクやモチベーションの低下を防ぎ、健康維持や体型改善の成功事例も増えています。

1日10分運動で得られる脂肪燃焼と健康維持の科学的根拠

近年の研究では、1日10分でもやや早歩きや軽いジョギングを継続するだけで、心肺機能の向上や糖代謝改善、脂肪の分解・燃焼が促進されることが明らかになっています。特に10分の有酸素運動を1日2〜3回取り入れるだけで、消費カロリー増加・血中中性脂肪の低下・インスリン感受性向上などの効果が期待できます。

週合計150分の有酸素運動を目指す場合でも、10分×15回と分割して無理なく達成できるため、継続が最大の効果を生みやすいという科学的根拠があります。

消費カロリー比較:短時間運動 vs 長時間運動

短時間運動と長時間運動のカロリー消費を比較すると、1回30分を連続で行った場合と、10分を3回に分割した場合の総消費カロリーはほぼ同等です。ただし、長時間継続は筋肉分解によるリスクや疲労の蓄積を招きやすい一方で、分割して実施すれば「やりすぎ」のリスクが大幅に抑えられます。

下記のような比較表が参考になります。

| 運動時間・回数 | 目安消費カロリー(体重60kg/ウォーキング) |

|---|---|

| 30分×1回 | 約120kcal |

| 10分×3回 | 約120kcal |

| 60分連続 | 約240kcal(※やりすぎ注意) |

短時間を複数回分けることで、消費効率を維持しつつ毎日の運動習慣を確立できます。

消費カロリー計算方法と具体的な運動メニュー一覧

有酸素運動の消費カロリーは「体重×運動強度(METs)×時間×1.05」で計算できます。例えば体重60kgの人がウォーキング(約3.5METs)を30分行う場合、約110〜120kcalが目安です。日常生活に取り入れやすいメニューを紹介します。

| 運動メニュー | 時間 | METs | 体重60kgの消費カロリー目安 |

|---|---|---|---|

| ウォーキング | 10分 | 3.5 | 約35kcal |

| ゆっくりジョギング | 10分 | 6 | 約63kcal |

| 室内昇降運動 | 10分 | 4 | 約42kcal |

| ダンス・エアロビクス | 10分 | 5 | 約53kcal |

日々のスキマ時間に無理なく取り入れ、やりすぎを避けて効果的に脂肪を燃焼させましょう。

有酸素運動のやりすぎが逆に「太る・老ける」と言われる理由

過剰運動で起こるホルモン分泌異常と脂肪蓄積メカニズム

有酸素運動を過剰に行うと、体内でストレスホルモンのコルチゾールが過剰分泌されやすくなります。コルチゾールのレベルが高い状態が続くと、身体は筋肉を分解し、エネルギー源とします。その一方で、体は飢餓状態と誤認識し、脂肪を蓄積しやすくなるのが特徴です。

特に1時間以上やりすぎる場合、筋肉量が減少し、基礎代謝が低下します。すると脂肪が燃焼しづらくなり、「有酸素運動をしているのに太る」と感じる現象が起きてしまいます。

| 過剰運動の影響 | 発生しやすい現象 |

|---|---|

| コルチゾール上昇 | 筋肉分解、脂肪蓄積 |

| 基礎代謝の低下 | 太りやすい体質になる |

| 疲労感の蓄積 | トレーニング効率の低下 |

ストレスホルモン過剰分泌による美容・健康への悪影響

コルチゾールなどのストレスホルモンが過剰に分泌されると、身体だけでなく美容面にも悪影響を及ぼします。コラーゲンの生成が阻害され、肌のハリが失われやすくなり、老けた印象を与えてしまいます。過剰運動による慢性的ストレスも、免疫力を低下させ、体調不良や疲労感が抜けにくい状態を招きます。

また、睡眠の質が悪化、髪や爪の成長不良、女性では生理不順といったトラブルにもつながります。適切な運動量を守ることが、若々しさと健康を保つ最大のポイントです。

失敗しがちなダイエットとリバウンドの原因分析

無理に毎日1時間以上有酸素運動を続けていると、カロリー収支が大きく乱れがちです。体重が一時的に減っても、筋肉が減少→基礎代謝が下がることで停滞期に入りやすく、少し運動を休むとすぐにリバウンドする傾向が強まります。

また、極端な食事制限とセットで長時間の有酸素運動を続けると、筋肉だけでなく健康も損なわれやすいです。下記のようなリスクが潜んでいます。

-

食事量が少ないのに運動量過多で体調を崩す

-

「有酸素運動1時間毎日」でもなかなか痩せない

-

運動をやめた途端に体重増加

リバウンドを防ぐには、適切な運動と栄養バランスの両立が不可欠です。

科学的に見た有酸素運動の時間がやりすぎの体重増加の仕組み

有酸素運動は20〜60分が脂肪燃焼などの面でベストな時間帯とされています。長すぎる有酸素運動は、エネルギー不足から筋肉分解を招き「運動しているのに痩せない」「逆に体重が増えた」と悩む人が多いです。

特に筋肉量が落ちると基礎代謝が下がり、休息日や食事量を元に戻した時に体脂肪が増えやすい状態になります。1回の運動が60分を超えるとカタボリック反応が顕著になりやすく、見た目も疲れやすく、老けて見えやすくなります。

有酸素運動を効率良く続けるコツ

-

1日20~60分を目安に

-

週3~5回計150分程度が理想

-

筋トレを併用し筋肉量維持を意識

適切な運動量と頻度が、美容・健康・ダイエット結果を最大化するカギです。

運動を継続できる最適な「期間」と「頻度」の設計法

ダイエット成功の鍵:無理なく続けられる週3~5回の習慣化戦略

ダイエットや健康維持を目指す場合、無理なく続けるためには週3~5回の頻度が理想的です。過度な頻度での有酸素運動は、筋肉の分解や疲労の蓄積といったデメリットが生じやすくなります。持続可能なペースで続けることが体重減少とリバウンド防止に直結し、日々の体調や予定に合わせて柔軟に調整することが成功のポイントです。多くの人がつまずきやすい「運動のやりすぎによる逆効果」を避け、適切なリズムを掴むことが重要です。

中強度有酸素運動の理想的な週・月間運動量設計と調整方法

有酸素運動による健康効果を最大化するには、1回あたり20~60分の運動を週150分以上行う設計が推奨されています。例として、1日30分の運動を週5日、または1回40分を週4日など、自分のライフスタイルに合わせて調整できます。運動強度は「軽く息が上がる」「会話できる程度」の中強度が効果的です。やりすぎや過度な負担を避けるため、休息日を適切に設けることも重要です。運動時の消費カロリー目安は以下の通りです。

| 種目 | 30分の消費カロリー目安(体重60kgの場合) |

|---|---|

| ウォーキング | 約120kcal |

| ジョギング | 約210kcal |

| サイクリング | 約180kcal |

| エアロビクス | 約150kcal |

運動量は体調や目標体重で微調整し、1時間以上の連続運動はやりすぎと判断されやすいので注意しましょう。

運動習慣者の成功事例から学ぶモチベーション維持のポイント

モチベーションの維持には小さな達成を積み重ねることが効果的です。例えば「毎日10分だけでも運動を続けていたら2週間後には疲れにくくなった」「体重よりも見た目の変化を目標にしたら継続できた」など、多くの運動成功者が自分に合った目標設定や成果の可視化で意欲を保っています。SNSやアプリ活用もおすすめです。短時間でも良いので、日々の積み重ねが大きな成果となることを実感しやすくなります。

ジム・自宅・室内で取り入れやすい運動選びのコツ

ライフスタイルや目的に応じて運動種目を柔軟に選ぶことが継続のカギです。以下のような運動を取り入れることで、天候や気分に左右されずに運動を続けやすくなります。

-

自宅でできる踏み台昇降やダンス

-

室内バイクやエアロバイク

-

ウォーキングやジョギング(天候に応じて屋内トラックでも可)

-

フィットネスジムでの有酸素マシン活用

-

YouTubeなどの動画トレーニング

移動や準備に手間がかからない方法を選ぶことで、無理なく日常生活に運動を取り入れることが可能です。自分に合ったスタイルで習慣化しましょう。

安全かつ効果的に有酸素運動を行うための具体的ケアと注意点

空腹時・満腹時の運動適性とおすすめのエネルギー補給法

有酸素運動を安全かつ効果的に実施するためには、運動前後の食事タイミングに注意が必要です。空腹時の長時間運動は筋肉分解リスクが高まり、満腹直後は消化不良やパフォーマンス低下を招きます。運動前1~2時間前にバナナなど消化の良い糖質を少量摂取し、エネルギー不足を防ぎましょう。運動直後には、素早く吸収される糖質と共にタンパク質(プロテインや乳製品等)を摂ることで、筋肉の回復と成長が促されます。下記のタイミングを目安にしてください。

| 時間帯 | 適した補給例 |

|---|---|

| 運動前1~2時間 | バナナ、おにぎり、ヨーグルト |

| 運動直後30分以内 | プロテイン、低脂肪乳、フルーツ |

水分補給・タンパク質摂取のタイミングと量の科学的根拠

脱水症状は運動パフォーマンスを低下させるため、こまめな水分補給が重要です。運動前・中・後にバランスよく水分を摂ることで、体内環境を維持しやすくなります。目安として、運動開始前にコップ1杯(約200ml)、運動中は15~20分ごとに100~200mlの摂取がおすすめです。さらに、運動後30分以内のタンパク質摂取は、筋肉分解の抑制や回復促進に効果的です。運動強度や体重によりますが、1回あたり15~25g程度が理想とされています。

-

水分補給のポイント

- 開始前:200ml程度

- 運動中:15~20分ごとに100~200ml

- 終了後:必要に応じて追加摂取

-

タンパク質補給の目安

- 運動後30分以内

- 体重×0.3gを参考に摂取

ウォーミングアップ・ストレッチの重要性と正しい方法

有酸素運動による怪我や筋肉トラブルを防ぐには、ウォーミングアップとストレッチが不可欠です。ウォーミングアップでは、軽いジョギングやその場足踏み、動的ストレッチを5~10分取り入れることで、体温と筋温を上げ、関節の可動域拡大が期待できます。運動後は静的ストレッチで、使った筋肉をゆっくり伸ばし、疲労回復や柔軟性アップを図りましょう。

-

ウォーミングアップ

- ラジオ体操やその場足踏み

- 軽いジャンプや腕回し

- 動的ストレッチ(例:股関節まわし)

-

クールダウン

- ゆっくりペースダウン

- 太ももやふくらはぎなど使った部位を静的ストレッチ

正しいフォームと呼吸法による怪我予防と効果最大化テクニック

正しいフォームと呼吸法は怪我予防と脂肪燃焼効率の両面で大きな違いを生みます。例えばウォーキングの場合、背筋を伸ばし、肩の力を抜き、かかとから着地することを意識。手の振りも大きめに行うとエネルギー消費が向上します。ランニングや自宅での運動でも、無理なくリズミカルな呼吸(例:2歩ごとに吸う・吐くなど)を守り、息を止めないことが大切です。呼吸が乱れない運動強度が理想で、深い呼吸と正しい姿勢をセットで維持しましょう。

| 効果的なテクニック | ポイント |

|---|---|

| 姿勢 | 背筋を伸ばし、肩の力を抜く |

| 足運び | 着地はかかとから、つま先でしっかり蹴る |

| 腕の使い方 | ヒジを引き、リズミカルに大きく振る |

| 呼吸 | リズムを意識し深く吸って深く吐く、息を止めない |

最新の公的ガイドラインと研究データで示す理想的な有酸素運動時間

国内外健康団体の週あたり有酸素運動推奨時間と実践指針

国内の健康増進機関や世界保健機関(WHO)は、成人に対して週150分以上の中強度有酸素運動を推奨しています。例えばウォーキングやジョギング、サイクリングなどが該当し、習慣化することで生活習慣病の予防や心肺機能の向上につながります。1回の運動時間は20〜60分が理想的とされ、毎日ではなく週3〜5回に分けて実施するのがバランス良く続けるコツです。やりすぎを避けることで筋肉分解や疲労の蓄積といった健康リスクも抑えられます。

メタ解析・RCTなど信頼性の高い研究データによる効果検証

国内外の複数のメタ解析やランダム化比較試験(RCT)が公表され、有酸素運動の効果的な持続時間や頻度が科学的に裏付けられています。多くの研究で「20分以上の持続」によって脂肪燃焼が本格的に始まると示され、1回60分を超える継続的運動は筋肉減少や免疫力低下のリスクが高まることが観察されています。特に無理なダイエットや過度なトレーニングでは、筋肉の分解やエネルギー不足からパフォーマンス低下や回復遅延が目立ちます。正しい知識で自分に合った運動量を見極めることが大切です。

体脂肪減少・ウエスト縮小に効果的な運動量の定量的証拠

体脂肪減少やウエスト周囲径の縮小に効果的な有酸素運動量について、数値データで解説します。1ヶ月で体脂肪を約1kg減らすには、週150分〜300分の有酸素運動が目安です。ウォーキングやサイクリングなどを習慣化することで、1回あたり約150kcal〜300kcalを消費し、継続することで基礎代謝が向上します。下記は運動別の消費カロリー例です。

| 運動種目 | 30分の消費カロリー(体重60kgの場合) |

|---|---|

| ウォーキング(速歩) | 約120kcal |

| ジョギング | 約180kcal |

| サイクリング(中速) | 約140kcal |

| ランニング | 約240kcal |

| エアロビクス | 約150kcal |

適切な量と頻度を守れば、筋肉量を維持しながら健康的なダイエット効果が期待できます。

消費カロリーランキングと運動強度別効果比較データ

有酸素運動の種類による消費カロリーや強度の違いを把握して、自分に合った運動を選びましょう。強度(METs)が高い運動ほどエネルギー消費も大きくなります。下記は主な有酸素運動の強度と消費カロリー比較です。

| 種目 | METs | 30分の消費カロリー(60kg) |

|---|---|---|

| ランニング(8km/h) | 8.3 | 240kcal |

| ジョギング(6km/h) | 7.0 | 180kcal |

| サイクリング(中速) | 6.8 | 140kcal |

| フィットネスダンス | 5.0 | 120kcal |

| 速歩 | 4.3 | 120kcal |

強度の高い運動は短時間でも効果が得られやすいため、体力や目的に合わせて調整してください。やりすぎは筋肉減少や疲労のリスクを高めるため、60分以上の運動は控えめにし、こまめな休息や栄養補給も意識しましょう。

記事内で網羅するよくある質問(Q&A)を自然に散りばめるセクション

有酸素運動は何分やれば効果的か?

有酸素運動の効果を「しっかり感じたい」と考える場合、1回あたり20分〜60分が目安です。最初の20分ほどで血中や筋肉のグリコーゲンなど糖質が優先的に消費され、それ以降で脂肪燃焼が本格化します。運動初心者や体力に自信がない方は、10分×2回や15分×2回に分けても◎。脂肪燃焼や健康維持、体力向上の観点からも、週3〜5回程度の継続がポイントです。

1時間以上の運動はやりすぎ?

1時間を超える有酸素運動はやりすぎとされる場合があります。理由は、長時間運動が筋肉の分解(カタボリック)を招き、脂肪ではなく筋肉をエネルギー源として使い始めるためです。その結果、基礎代謝の低下や疲労の蓄積、ホルモンバランスの乱れ、免疫力低下にもつながるリスクがあります。無理をせず60分以内を目安に調整しましょう。

10分以下の運動でも意味はあるのか?

10分以下の有酸素運動でも一定の効果は見込めます。例えばウォーキングや室内ダンスなど、小刻みな運動も積み重ねれば全体の消費エネルギーは増加します。脂肪燃焼の観点では20分以上が理想ですが、日常的な運動習慣や心肺機能向上には短時間でも十分意味があります。忙しい日は「10分ずつを数回」行う方法も効果的です。

有酸素運動の時間がやりすぎで太る原因は?

有酸素運動のやりすぎで太る要因には主に次の3つが挙げられます。

-

筋肉分解により基礎代謝が下がる

-

空腹・疲労時に食べ過ぎを招く

-

ホルモンバランスが崩れ脂肪を蓄えやすくなる

特に極端なカロリー制限や激しい運動を長時間続けると、体が「省エネモード」に入り太りやすくなることも。適度な時間を意識しましょう。

運動後に体重が増えるのはなぜ?

運動直後に体重が増えるのは、水分補給や筋肉の炎症による一時的な水分保持が主な原因です。筋肉細胞は一時的に水分やグリコーゲンを蓄えるため、翌日や数日後に元に戻るケースがほとんどです。気にせず継続することが大切です。

運動時間や頻度のベストな見極め方

有酸素運動の適正な時間や頻度は、下記のテーブルを参考にして調整を。

| 目的 | 時間(1回) | 頻度(週) |

|---|---|---|

| 健康維持 | 20〜30分 | 3〜5回 |

| ダイエット | 30〜60分 | 3〜5回 |

| 体力向上 | 20〜40分 | 4〜6回 |

無理なく継続できる範囲で、週150分(1日30分×5回)を目安にするのが効率的です。

食前・食後の運動タイミングはどちらが良い?

有酸素運動に最適なタイミングは食後1〜2時間後です。空腹時は筋肉分解を招きやすくなり、満腹時は消化器官への負担が増えます。朝食前の軽い運動や夕食後のウォーキングもおすすめですが、無理は禁物です。自分の体調と生活リズムに合ったタイミングを選びましょう。

筋トレと有酸素運動はどの順番で行うべき?

筋トレを先に行い、その後で有酸素運動をするのが理想的です。理由は、筋トレで糖質を使い切ってから有酸素運動をすると脂肪燃焼効率がアップするため。ダイエットや体脂肪率の減少を目的とする場合は、この順番を意識しましょう。

有酸素運動のやりすぎが招く便秘・老化の関係性

有酸素運動をやりすぎると、自律神経の乱れや身体への過度なストレスで便秘や肌の老化を引き起こすことがあります。長時間・高頻度の運動では、ストレスホルモンが増加して腸の働きが低下しやすいため、運動後はしっかりと休息を取り、栄養バランスや水分補給を心がけることが大切です。